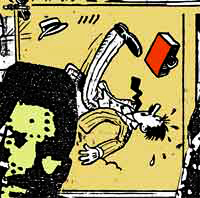

PÁGINA DE LUIS TERROR DÍAS

El Looking Fly

Iván Araque

Hace dos semanas atiné a coordinar con Alexis una visita al Terror,

que aún no se realiza.

Oí que le habían hecho un homenaje en Santo Domingo,

que se fue hace un mes huyéndole a este invierno neuyorkino, y que aún no

regresa.

También estuve esperando que llegara mi guitarra eléctrica: así me

le aparecía al viejo Luis,

le robaba un par de acordes, nos dábamos unos

tragos, Alexis cubría la retirada... ¡Coño, es tan difícil visitarse en esta

ciudad! Y, con tan poco tiempo para hacerlo, terminas haciendo lo que todos,

programando las juntaderas, calculando una y otra vez para no terminar

congelado

en una estación del tren. Ya le llegará su tiempo,

quizás el próximo fin

Ya le llegará su tiempo,

quizás el próximo fin

de semana se pueda dar. Total, después de

haberle

asediado preguntando tantas vainas,

de sentarlo para que me enseñara “Por

San

Juan vinimos”, de recibir permiso para escribir

variaciones sobre la

misma tonada (¡como si

yo pudiera!), la noche más feliz que tuve jamás

con

Luis fue aquella —hace unos seis años,

cuando un concierto del emigrado Luis

era

como un regalo de Pascua— cuando nos

fuimos a escondidas a bebernos

una botella...

Salí a las cinco treinta de casa, me dirigí al

Centro de la

Cultura. Era noviembre, aunque

hacía tanto calor como en verano.

Mariela

Freundt había producido un concierto en plena

Calle del Sol,

frente a la puerta misma del Centro. Cerraron

inútilmente un par de calles

Centro. Cerraron

inútilmente un par de calles

durante un fin de semana, porque no

fueron

más que tres gatos a ver al Terror. Siempre

recuerdo ese concierto

como una de aquellas

ocasiones mágicas en las que el Transporte se sumergía

en su música para salir con lo mejor de las composiciones de Luis, todo

precisión y vigor, disciplina y arrebato. Pero ese día, el día anterior al del

concierto, yo me encontré a Luis cabizbajo entre las toneladas de equipo, harto

hasta la saciedad de los productores y asistentes, de los imprevistos, del

tiempo que tiene un músico que gastarse ocupándose de cosas que no son música

—al menos, en esa visión romántica de la que nos gusta ufanarnos. Entonces, por

algún milagro, se fue la luz. Y nos escapamos. Salimos a buscar un pote

de ron, donde fuera que hubiese uno. Caminamos un par de cuadras sin encontrar

colmado alguno, y yo temí que Luis se sintiera comprometido a volver. Pero él,

todo Bonao, me dijo que no iba a parte alguna, que siguiéramos viendo las casas

viejas esas, los recuerdos de tiempos más dulces, casas de un Santiago antiguo

que se iluminaban con dos estrellas en el firmamento. Chismeamos, apresuramos el

paso, discutimos minucias musicales, la memoria de otro amigo mutuo, el mejor,

el de Talanca, Juanchi muerto a destiempo unos meses antes, su recuerdo siempre

parte de nuestras conversaciones.

Salimos a buscar un pote

de ron, donde fuera que hubiese uno. Caminamos un par de cuadras sin encontrar

colmado alguno, y yo temí que Luis se sintiera comprometido a volver. Pero él,

todo Bonao, me dijo que no iba a parte alguna, que siguiéramos viendo las casas

viejas esas, los recuerdos de tiempos más dulces, casas de un Santiago antiguo

que se iluminaban con dos estrellas en el firmamento. Chismeamos, apresuramos el

paso, discutimos minucias musicales, la memoria de otro amigo mutuo, el mejor,

el de Talanca, Juanchi muerto a destiempo unos meses antes, su recuerdo siempre

parte de nuestras conversaciones.

Siempre disfruto el poder discutir sobre

música con Luis: nunca se adivina al antropólogo, al empecinado erudito y

excarvador de nuestro más escondido folklore (porque no todos saben que el

Terror ha estudiado exhaustivamente todo nuestro quehacer musical, como nadie).

Cuando caminas con Luis, parece que alguien se va a cortar las venas de un

momento a otro: las palabras se escupen, todo lo accesorio se esconde, la frase

más banal tiene un sentido; y no sientes que tienes que decir cosas importantes.

Es más, hay una infinita gracia en poder caminar con Luis y sentir que sólo se

escuchan los pasos y las ratas en medio de una noche cualquiera de apagón. Todos

los argumentos sonmusicales, pero nada más alejado del intelectualismo estéril

que Luis Días.

Llegamos al Looking Fly porque no había nada abierto. Queda un

poco retirado del centro, y hace unos meses que lo cerraron. Pero el Looking Fly

era entonces el templo del saber más popular, donde los cueros te mostraban las

tetas por centavos. Una sola mirada a su fachada de tablitas de palma (¡pintadas

para aparentar caoba natural!) lo hacía perfectamente reconocible entre los

demas prostíbulos de la cuadra, escondidos discretamente detrás de sus cementos

inexpresivos. El Looking Fly era toda una afrenta pública: dos ventanas que

daban a la calle permitían ver las luces de neón azul y rosadas, las caras de

todas las Anaísas, todas juntas, algunas sonriendo, otras más duras que el

acero, siempre las caras avispadas y dispuestas a meter la mano en tu bolsillo

apenas pasaras por la puerta. Si la prostitución está entre las miserias que

escondemos, entonces deberíamos buscar una manera de seguir mostrando este

Looking Fly, el candor en la torpeza de sus instalaciones, la espontaneidad de

sus gentes, el corazón cálido de la concurrencia y la vieja barriada. A Luis le

encantó. ¿Cómo no iba a gustarle que le llevara a un sitio digno del mejor de

sus amargues, tan dominicano como la tierra misma? Antes de saludar, ya había

pedido la botella y se había sentado en la barra. Yo me fui al fondo del local a

ver al disc-jockey. Le rogué que pusiera algo que Luis hubiera escrito, al menos

algo grabado por Sergio Vargas; no había ni mierda. A Luis no le importó, ya el

había caído en otra esfera. Observaba las paredes con ojos calmos, pero seguros,

como quien pretende devorar cada detalle para después traducirlo, contarlo a

otros. En cada sorbo se bebía toda la geografía del Looking Fly, la de todas las

mujeres y los borrachos, y los caracteres que poblaban aquella hermosa

primanoche otoñal.

Pasamos una hora en el lugar. Luis habló con el dueño

mientras terminábamos la botella en la barra. Una hora genial. El Terror miró a

los bailadores y a los bailados, se sonrió, se sintió uno con todos, volvimos a

chismear.

- ESPACIO DE CREACIÓN Y PENSAMIENTO, DOMINICANO Y DEL CARIBE.

- Letras

- Pensamiento

- Santo Domingo

- Espacio Caribe

- Ediciones

- Enlaces